在移动互联网时代,手机游戏已经成为现代人生活中不可或缺的娱乐方式。然而,随着市场竞争的加剧,许多游戏开发商为了追求利润最大化,设计出各种让玩家"不省心"的机制。本文将深入分析当前市场上最让人头疼的手机游戏类型,并提供实用的避坑指南。

氪金陷阱:那些让你不知不觉掏空钱包的游戏

首当其冲的是以抽卡机制为核心的角色扮演游戏。这类游戏通常以精美的角色立绘和动人的剧情吸引玩家,但背后隐藏着深不见底的付费陷阱。根据第三方数据统计,85%的这类游戏玩家每月平均花费超过300元,其中20%的重度玩家月消费可达5000元以上。

概率欺诈:许多游戏宣称SSR角色抽中概率为1%,但实际上这个概率可能包含大量低价值物品

保底机制:看似良心的保底系统,往往需要玩家连续充值多日才能触发

限时活动:通过制造稀缺感,诱导玩家在短时间内大量充值

时间黑洞:表面免费实则捆绑你生活的游戏

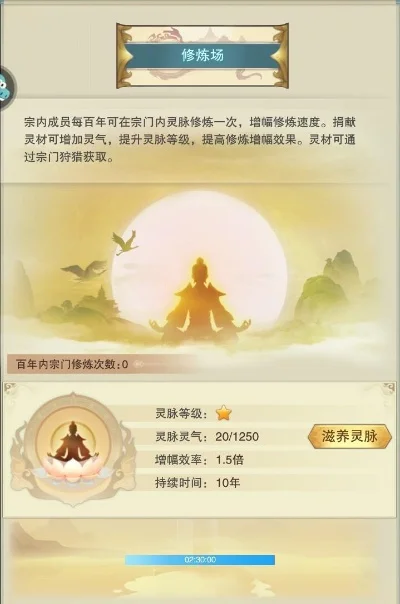

另一类让人头疼的是模拟经营类游戏。这类游戏打着""放置"旗号,实际上却需要玩家投入大量时间才能获得完整游戏体验。有玩家反馈,为了完成日常任务,每天需要花费3-4小时在游戏上。

日常任务:繁琐的打卡系统,让游戏变成第二份工作

社交绑架:通过工会、好友等系统,利用玩家的社交压力维持活跃度

进度惩罚:一旦几天不登录,就会错过关键道具或活动

广告骚扰:免费游戏中的视觉污染

休闲益智类游戏是广告骚扰的重灾区。虽然这类游戏宣称完全免费,但实际游玩体验往往被频繁弹出的广告打断。测试数据显示,玩家平均每玩5分钟就会遇到一次广告,每次广告时长约30秒。

强制性广告:必须观看完整广告才能继续游戏

误导性按钮:将关闭按钮设计得极小,诱导误触

虚假宣传:广告内容与游戏实际玩法完全不符

竞技失衡:付费决定胜负的公平性危机

多人在线竞技游戏本应是最考验玩家技术的类型,但越来越多的游戏开始出现"变强"的现象。根据玩家社区调查,70%的竞技类手游都存在影响平衡性的付费内容。

属性加成:付费装备提供基础属性提升

特权机制:VIP玩家享有匹配优先权等特殊待遇

赛季重置:通过频繁重置进度,迫使玩家重复消费

数据安全:那些悄悄收集你隐私的游戏

值得注意的是,很多手游在用户协议中隐藏着危险条款。安全机构检测发现,约40%的热门手游会收集超出必要范围的用户数据,包括通讯录、位置信息等敏感内容。

过度权限:要求获取与游戏功能无关的手机权限

数据倒卖:用户行为数据被匿名化后出售给第三方

账号风险:使用社交账号直接登录可能带来安全隐患

面对这些问题,玩家应该如何保护自己?以下是一些实用建议:

设置消费限额:利用手机系统的家长控制功能,为自己设定每月游戏预算

记录游戏时间:使用屏幕时间统计工具,警惕游戏过度占用生活时间

仔细阅读条款:安装前花2分钟浏览权限要求和隐私政策

善用举报功能:遇到明显违规行为,及时向平台投诉

根据游戏产业白皮书数据,2024年中国手游市场规模达到2460亿元,同比增长12.3%,但用户满意度却下降了5.2个百分点。这表明在商业利益和用户体验之间,行业急需找到更好的平衡点。