成语"机不可失"蕴含着中华文化对机遇的深刻认知,但许多人并不清楚它的完整表述。本文将系统解析这一成语的完整结构、历史渊源以及现实应用价值。

成语的完整结构解析

"不可失"完整表述是"

机不可失,时不再来

"这八字成语形成于明代,最早见于《史记·淮阴侯列传》的注释中。其核心要义包含两个层面:

-

时间维度

:强调机遇的时效性 -

行动维度

:突出把握时机的必要性

这对成语通过"机"""互文关系,构建了完整的机遇认知体系。

历史典故溯源

该成语的典故可追溯至楚汉相争时期。据《资治通鉴》记载,韩信在分析战局时提出:

1. 项羽刚愎自用,失去人才

2. 刘邦善用机遇,终成霸业

3. 战场形势瞬息万变,决策必须及时

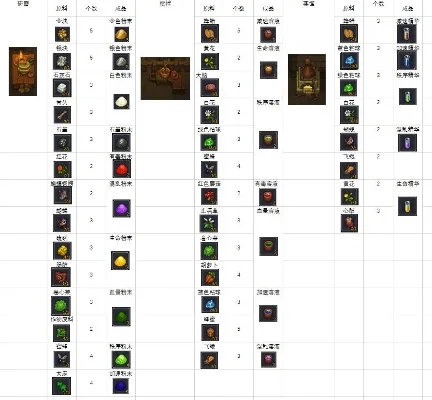

历史案例对比表

| 人物 | 把握机遇表现 | 最终结果 |

|---|---|---|

| 韩信 | 暗度陈仓 | 奠定胜局 |

| 项羽 | 鸿门宴犹豫 | 失去先机 |

| 刘邦 | 约法三章 | 赢得民心 |

现代应用场景

在商业决策中,这个成语体现出三个核心价值:

1.

市场机遇窗口期

:新产品上市的前三个月

2.

人才流动关键期

:行业变革时的团队重组

3.

技术迭代周期

:5G向6G过渡阶段

某科技公司CEO曾表示:"

错过芯片研发的黄金三年,就意味着永远落后

"这生动诠释了"时不再来"的残酷现实。

常见认知误区

关于这个成语,存在三个主要误解:

- 认为只是强调速度,忽视质量

- 混淆""""区别

- 低估后续准备的配套重要性

实际上,真正的机遇把握需要:

1. 前瞻性的预判能力

2. 系统的执行方案

3. 风险的管控机制

东西方智慧对比

与西方谚语"Opportunity knocks but once"相比,中文成语的独特之处在于:

- 更强调时空的双重维度

- 包含更强烈的警示意味

- 隐含集体主义的决策逻辑

这种差异反映出中华文化特有的:

- 循环时间观

- 整体思维模式

- 历史经验主义

在全球化竞争中,理解这种思维差异尤为重要。当硅谷推崇" fast"时,东方企业更注重"谋定而后动

"平衡智慧。真正的机遇把握者,往往能在两种思维模式间找到最佳结合点。